首页 / 教程

唐朝文化历史简单介绍 | 杰出唐代文化的辉煌成就有哪些

2023-09-23 20:57:00

从文化角度而言,唐代是古代文化的强盛之世。因而,此处的“盛唐”文化,并非仅指李、杜生活时代的文化,而是借指整个大唐帝国,特别是“安史之乱”爆发之前(初唐、盛唐)时期的文化成就。

唐朝立国近三百年,对其发展阶段的划分,可采用不同方式。从文学角度而言,唐诗是唐代最有代表性的文体。

对唐诗的划分,通行的做法是分为初、盛、中、晚唐四个阶段,其中“盛唐”时期因李白、杜甫等著名诗人的存在,成为唐诗创作的黄金时代。

从文化角度而言,唐代是古代文化的强盛之世。因而,此处的“盛唐”文化,并非仅指李、杜生活时代的文化,而是借指整个大唐帝国,特别是“安史之乱”爆发之前(初唐、盛唐)时期的文化成就。

对于唐代文化的辉煌成就,我们就来进行粗略地盘点。综合国力极其强大

公元618年,李渊称帝,建立唐王朝。经过多年的征战,李唐大大拓展了国家疆域。

在极盛时期,东至朝鲜半岛、西至葱岭以西的咸海、北至贝加尔湖以北、南至越南中部,全都纳入大唐的版图。在如此辽阔的舞台上,大唐帝国演绎了一幕幕的文化大剧。

立国之初,唐朝大力强化封建集权,其政治、法律、军事等制度,基本上继承了隋朝之制,同时也有所改进,使之更趋完备。

例如,在“官制”建设上,唐代的宰相最初沿袭隋制,以三省之长中书令、侍中、尚书令行宰相之职。其后,以其他官职加“同中书门下三品”或“同中书门下平章事”之衔,行宰相事。

而尚书省的长官,如不加“同中书门下三品”之称,则仅能处理一般事务,不能行使宰相权力。可见,宰相之职,在唐代的任用更为灵活。

唐代制定了系统的品、爵、勋、阶制度,定官员为九品,又定散官之号(称为“散阶”)、九等爵位、勋级十二转(级),从而使官职更为细化。

地方上的管理,除了设州、县官员之外,还设有节度使。节度使是大区道(贞观年间全国设十道、开元时为十五道)的长官,主管监察(“安史之乱”后,藩镇割据的将军亦多称为节度使)。

边疆地区及少数民族聚居区,则设有都护府(先后有安西、安东等六大都护府),主管边防、行政和各族事务。

此外,军事上的“府兵制”、选拔人才的“科举制”等等,也都是在隋制之上加以完善推行。这些制度对于巩固政权、推动社会发展,发挥了重要作用。

为了推动经济发展,唐朝主要实行了“均田制”和“租庸调法”。

均田制度规定:丁男(21岁)及十八岁以上的中男(16岁),各受永业田(世业田)二十亩、口分田八十亩;寡居妻妾各受分田三十亩、老年男子及残疾人受田四十亩。

永业田可传子孙,不再收回;若有身死家贫无力葬埋者、迁往他乡居住者,可出卖口分田。

这一均田制度的推行,使无地的农民拥有了土地,在很大程度上调动起农民的生产积极性,对唐初农业生产的恢复发展,起到了很好的作用。

租庸调法规定:每丁每年向国家缴纳的“租”为粟二石;“调”为绢(或绫、絁)二丈、绵三两,如无绢绵,则交纳布二丈五尺、麻三斤。

每丁每年要服徭役二十天,如无徭役,则每天折合绢三尺或布三尺七寸五分替代,此为“庸”。租庸调法还规定,若遇灾年,可根据灾情减免征收。

租庸调法制订的征收标准较为适当,特别是以“庸”代役办法的实施,使农民可有较多时间从事生产活动。

以上政策的推行,使经济得到恢复和发展,进而促进了社会的繁荣。由贞观迄天宝年间,是唐王朝政治、经济、军事、文化诸方面全面兴盛的时期,积聚了十分强大的国力。

对周边各国乃至遥远的南亚、西亚及日本等,都形成了巨大的文化感召与辐射作用。

文化环境开放多元

唐代是文化政策宽松开明的时代,当时推行的“三教并行”政策,最能体现这一特征。由于李唐皇室尊奉老子(李聃)为先祖,道教在唐朝始终被置于重要地位。

唐高祖李渊即位不久,就前往终南山拜谒老子庙;太宗曾下诏在老子的出生地亳州修建老君庙;高宗亲赴亳州祭祀,并追尊老子为“太上玄元皇帝”。

玄宗在京城开办崇玄学馆,招收学生专习《老子》,并且将《老子》《庄子》《列子》《文子》改为经书(《道德经》《南华经》《冲虚经》《通玄经》)。

玄宗还亲自注释《道德经》,颁行天下学习,进一步推动了崇道之风;中唐时期,道教继续发展,唐武宗宠信道士赵归真。

以至下诏灭佛以独尊道教;此后直至唐亡,道教一直盛行不衰。归结起来,唐王朝推崇道教的目的主要有三:

一是面对重视“门第”“郡望”的社会风气,先世为鲜卑族的李唐,借李聃(老子)来光大门楣,与中原士族阀阅之家比肩;

二是利用道教,限制甚至打压佛教(如武宗灭佛,即因崇道而起)。

三是通过道教美化、神化君权,以利于行政和巩固政权。当然,道教的盛行,对于当时人们的思想观念、行为方式、文学创作等,都产生了不小的影响。

教在唐代得到了空前的发展。表现之一:大量翻译佛教典籍。佛典的翻译,在南北朝时期已经展开。

但当时担任译经者多是梵僧,由于梵汉语言的隔障,以及对中土文化习俗的不甚了解,译文多为直译,经义难以尽晓。

同时,南北朝时期的佛教,主要在佛寺僧人及贵族阶层传播,普通民众大都对其所知不多。

唐朝专门成立了翻译佛典的机构,选择名僧主持翻译、译成汉文后再由梵僧求证于梵文经书、初稿交由国家委派精通文学的大臣润色文字,最后形成定稿刊行。

唐代翻译印行的佛经数量很大,其中贡献最大者是高僧玄奘和义静。他们两位都曾前往天竺取经,精通汉、梵语言与文化,因而所译经书量多质高。

表现之二:佛教实现了中国化(本土化)。佛教自东汉传入中国,由于“水土不服”,很长时间内发展不快、影响不太大。

南北朝虽然修造了成百上千座佛寺,梁武帝甚至几次“舍身入寺”,但并未真正解决佛教扎根社会(民众认知信奉)之问题。到了唐代,佛教逐步向各阶层开放,特别是禅宗六祖惠能“顿悟说”的提出,为所有人打开了成佛的大门。

至此,佛教成为真正的全民宗教,从帝王将相到贩夫走卒,崇佛佞佛变成涌动于唐代的社会潮流(武宗灭佛持续时间很短,武宗死后即得以恢复)。佛教的影响深入到唐代社会的各个层面,发挥的作用十分重要。

儒教(学)在中国社会主导地位的确立,源自西汉武帝采纳董仲舒的“罢黜百家,独尊儒术”。儒学虽曾一度削弱于魏晋南北朝,但到了唐朝,又得以重新复兴。

唐太宗的一段话,可以代表唐代帝王的心理:“朕今所好者,惟在尧舜之道、周孔之教,以为如鸟有翼,如鱼依水,失之必死,不可暂无耳。”

唐太宗还指定国子祭酒孔颖达等人撰定《五经正义》,诏命天下传习。在最高统治者的大力倡导推动之下,儒家在唐代很快成为主流思想。

儒家的命运,是与中央集权统治状况相伴随的,当中央集权统治力强大之时,儒家学说的主导地位即可稳定牢固;

当集权控制力弱化之时(南北朝、唐代“安史之乱”后),儒学的地位就会动摇削弱。这种情况,在各个时代都曾出现过。

此外,拥有知识文化的文人士子,他们绝大多数真正崇奉的乃是儒学。在这些文士心中,儒学从来都是他们心中的神圣之教,其地位不可动摇、无可替代,唐代也不例外。

生活在“安史之乱”以后的韩愈,极力宣扬儒家学说且获得响应,正是广大文士尊崇儒教的真实写照。

唐代不仅认同“三教并行”,而且不设文网,允许人们自由表达思想,对文人的创作也没有任何限制:唐人歌诗,其于先世及当时事,直辞咏寄,略无避隐。

至宫禁嬖昵,非外间所应知者,皆反复极言,而上之人亦不以为罪。如白乐天《长恨歌》讽谏诸章、元微之《连昌宫词》,始末皆为明皇而发。

杜子美尤多,如《兵车行》、前后《出塞》、《新安吏》、《潼关吏》、《石壕吏》、《新婚别》。

因此,文人们可以心情愉快地畅所欲言,创作出具有真思想、真性情、真特色的文艺作品。

此外,唐朝是以开放的胸襟吸收和借鉴外来文化。南亚的佛学、医学、历法、语言学、美术;中亚的音乐、舞蹈。

西亚的袄教、景教、摩尼教、伊斯兰教、建筑艺术等等,都进入中土并被不同程度地接受。唐朝的都城长安,在公元六至八世纪,是名副其实的世界性大都市。

朝廷负责接待工作的鸿胪寺,先后接待过七十多个国家的外交使节,他们大多组成颇具规模的使团而来,真心诚意地朝拜“天可汗”,观览大唐盛景,学习治国经验。

在国子监和太学,接纳了三万余人的外国留学生,其中以日本学生最多。

民间的中外交流也十分频繁,京城开设着外商经营的酒店、珠宝店,东南沿海的大船、西北方面的驼队运送着各色商品,中外僧人相互传递交流解经释义的体会。

此时的大唐文化,颇具“世界性文化”特征。

在这种交流过程中,大唐最大限度地吸收了外来文化的有益成分,同时也保留了中华文化的特质(价值观念、伦理观念、社会制度等),实现了很好的融合。凡此种种,共同构建了大唐开放多元的良好文化环境。

最新内容

| 手机 |

相关内容

帝国神话动作快捷键(神话时代快捷

帝国神话动作快捷键(神话时代快捷键),彗星,快捷键,公司,神话时代,拼图,设置,帝国,台子,1. 神话时代快捷键要在菜单里设置快捷键 一共5个

iwork8恢复出厂设置(酷比魔方iwork

iwork8恢复出厂设置(酷比魔方iwork8恢复出厂设置),酷比魔方,恢复出厂设置,开机,设置,选择,音量,系统,恢复,1. 酷比魔方iwork8恢复出厂设置

如何正确地重启小米光猫以解决网络

如何正确地重启小米光猫以解决网络问题 | 小米光猫重启教程:如何恢复网络连接,重启,小米,网络连接,连接,检查,线路,配置,备份,什么是小米光

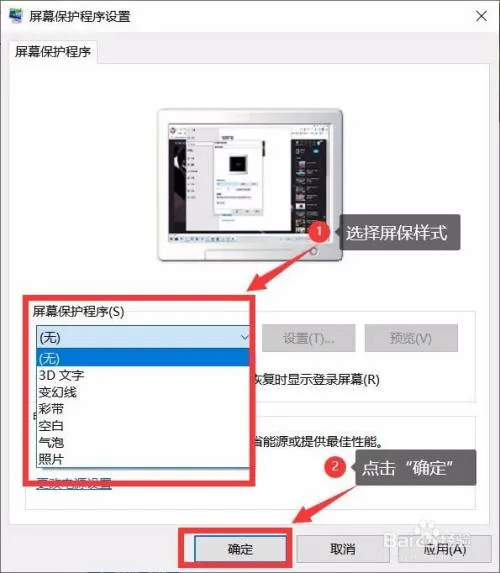

如何让电脑桌面恢复正常(怎么让桌

如何让电脑桌面恢复正常(怎么让桌面恢复正常),桌面,选项,设置,点击,图标,选择,显示,系统,怎么让桌面恢复正常以苹果手机为例,手机颜色变灰蒙

夜香花的功效与作用及食用方法

夜香花的功效与作用及食用方法,夜香花,作用,功效与作用,自由基,抑制,抗炎,温补,促进排便,夜香花是一种温和的草本植物,具有多种功效与作用。

怎么备份电脑文件恢复(电脑文件的

怎么备份电脑文件恢复(电脑文件的备份与恢复),点击,恢复,文件,备份,选择,备份与恢复,数据,备份文件,1. 电脑文件的备份与恢复查找电脑里的

钢琴下面三个踏板的作用 | 钢琴三

钢琴下面三个踏板的作用 | 钢琴三个踏板的正确使用,踏板,动作,音乐,控制,用于,连接,作用,音量,钢琴3个踏板的作用如下:右踏板(延音踏板):用来延

笔记本怎么恢复键盘按键错乱?

笔记本怎么恢复键盘按键错乱?,键盘按键错乱,安装,补丁,驱动精灵,驱动,笔记本键盘,恢复,升级,笔记本是我们日常使用比较频繁电子设备,尤其是