首页 / 教程

王阳明的思想主张 | 王阳明心学思想的主要核心是什么

2023-09-24 00:48:00

王阳明自己总结道:“致良知是学问大头脑,是圣人教人第一义。致良知三字,真圣门正法眼藏。吾平生讲学,只是致良知三字。”阳明心学的精神是具有内在逻辑的有机整体。主体精神是良知、道心、本心、天理,这个精神整体也即阳明心学的意义世界。

阳明心学的理论核心,可以总结为四句话:“无善无恶心之体,有善有恶意之动,知善知恶是良知,为善去恶是格物。”

就阳明心学框架而言,“致良知”是其 “立言宗旨”, “四句教”是其思想归旨,而 “心即理”是其最为核心的奠基性命题,是其形上学根据。

自孔孟开创 “心性论中心之哲学”之后,汉唐建立 “宇宙论中心之哲学”,宋朝建立 “宇宙论兼形上学中心之哲学”。

但只有王阳明的 “心学”真正继承了孔孟 “心性论”道统,并且将孔孟 “心性论”推向了顶峰。

“心学”的“心”指的是什么?在王阳明看来,心不是一块血肉,凡知觉处便是心,如耳目之知视听,手足之知痛痒,此知觉便是心也。

所谓汝心,却是那能视听言动的,这个便是性,便是天理。有这个性,才能生这性之生理,便谓之仁。

所以,“心之本体”与 “性”、“理”、 “天理”等都是同一层面的概念,在本质上是同一的。“心之本体”实际上就是道德本心、道德主体和道德准则,而如此这般的 “心”被视为 “天理”。

从而极高妙地同时完成了双重论证:作为道德根据的、主体性的 “心”实现了天理化、客观化,上升为客观的、终极的形上学根据——— “天”“天理”。

第二,作为形上学、宇宙论根据的 “天”“天理”实现了道德化、主观化,从而具有了道德性、主体性。因此,阳明心学所谈之 “理”,主要是指道德之 “伦理”,而不是自然现象之 “物理”。

何为 “良知”呢?良知者,孟子所谓 “是非之心,人皆有之”者也。是非之心,不待虑而知,不待学而能,是故谓之良知。”

阳明心学强调心、理原本为一物,建构起一种不同于程朱 “理学”的“心学”本体论,极大地发展并完善了圣人之学。“心”不仅仅是身之主宰、也不仅仅是 “知觉” “统觉”,而是绝对的道德主体、道德根据和道德法则。

并且是形上学或本体论意义上的道德主体、道德根据和道德法则。同时,“理”不仅仅是万事万物之最高本原和终极根据、也不仅仅是具体事物之本质和规律,而是道德性和伦理性的理,即 “伦理”“仁”。

“心即理”或 “理即心”同时使 “心”客观化、形上化和使 “理”主观化、道德化, “心即理”、 “理即心”是理解整个阳明心学体系的中枢和关键。

王阳明认为,人的良知,就是草木瓦石的良知。风雨露雷、日月星辰、禽兽草木、山川土石,与人原只一体。故五谷禽兽之类皆可以养人。

药石之类皆可以疗疾:只为同此一气,故能相通。良知、天理、心之本体本来就是如如不动、无善无恶、非善非恶的。

但是人在不同的情景下却有善意善行、恶意恶行。好人也可能在某个特定的情景下做出恶事,坏人也许也做过好事。

一个人如果不能正确地分辨善和恶,把恶当作善,把善当作恶,那么他的良知也会出现错误,此时的心已经被私心和物欲遮蔽了。

所以人要努力使自己的心回到无善无恶的状态,才能有正确的良知,才能正确的格物。

最能够体现阳明心学的客观性的,是 “万物一体之仁”说,它是 “致良知”的最完全、最彻底的实现,是整个阳明心学的道德本体论和形上学根据,它实现了阳明心学的 “心性论”“价值论”和“宇宙论”的完美统一。

“万物一体之仁”是 “圣人之心””的圆满实现和至善境界,是以仁爱作为天地万物之根基和纽带,以仁爱作为宇宙存在的本原和根据,实现心性论、形上学与宇宙论的有机统一。

因此,“万物一体之仁”具备最高意义上的客观性本质,是最高层次的客观性存在。

万物一体论是儒家有关构建理想社会的一项重要理论表述,它既是一种哲学观念、价值关怀,也是一种社会理论、实践理论,其蕴涵的人与社会、人与自然的一体同在、和谐共存的思想意蕴,对于当代社会而言,无疑仍然具有一定的理论意义。

如果真的要用几个字去概括阳明心学,那只能用“致良知”三个字概括,也就是现在说的“知行合一”。致良知就是“去恶为善”,就是“存天理、灭人欲”。

所以王阳明自己总结道:“致良知是学问大头脑,是圣人教人第一义。致良知三字,真圣门正法眼藏。吾平生讲学,只是致良知三字。”

阳明心学的精神是具有内在逻辑的有机整体。主体精神是良知、道心、本心、天理,这个精神整体也即阳明心学的意义世界,是形上、形下的统一,是一个严密的、具有高度客观性的思想体系。

最新内容

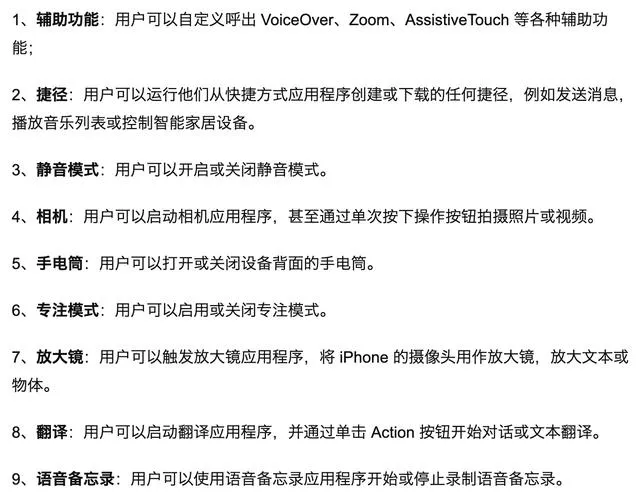

| 手机 |

相关内容

中国四大名醋 | 山西陈醋排名第一

中国四大名醋 | 山西陈醋排名第一,陈醋,永春,镇江香醋,糯米,中国,阆中,食材,第一,中国四大名醋:山西老陈醋、镇江香醋、福建永春老醋、阆中

中国历史票房第一的电影

中国历史票房第一的电影,类型,中国,市场,捉妖记,突破,地球,第一,女性,电影《长津湖》超越《战狼2》荣登中国影史票房冠军。《长津湖》展现

第一印象是什么效应(一个人给别人

第一印象是什么效应(一个人给别人的第一印象心理学研究),效应,相貌,林肯,评价,项目,庞统,做过,美国,第一印象效应,又称作“首因效应”,指两个

阿q精神是褒义还是贬义 | 浅谈理解

阿q精神是褒义还是贬义 | 浅谈理解阿q精神的现实意义,精神,心理,简单,顽固,身上,时代,现象,男人,鲁迅先生笔下的阿Q精神是贬义的。但是随着

山海经最强异兽排名 | 最厉害的异

山海经最强异兽排名 | 最厉害的异兽第一名是天狗,天狗,九尾狐,长相,混沌,皇帝,全身,第十,最强,山海经最强异兽排名前十:第一名:天狗;第二名:凤

阿凡达1上映时间(第一部阿凡达电影

阿凡达1上映时间(第一部阿凡达电影回顾),阿凡,连接,神树,地球,3D,特效,眼睛,部落,阿凡达1于2009年12月16日在北美上映。该片讲述了杰克和奈

最好的电脑免费杀毒软件(电脑免费

最好的电脑免费杀毒软件(电脑免费杀毒软件排行榜第一名),杀毒,金山毒霸,杀毒软件,用户,功能,免费杀毒软件,修复,能力,1. 电脑免费杀毒软件

白马寺的由来及历史 | 中国第一古

白马寺的由来及历史 | 中国第一古刹之洛阳白马寺的故事,沙门,中国,洛阳白马寺,头顶,中国第一古刹,天竺,命令,西面,洛阳白马寺,中国第一古刹